뇌하수체 프로락틴분비선종 치료 Q&A

하나로의료재단 종로센터 호르몬건강크리닉 이은직 원장

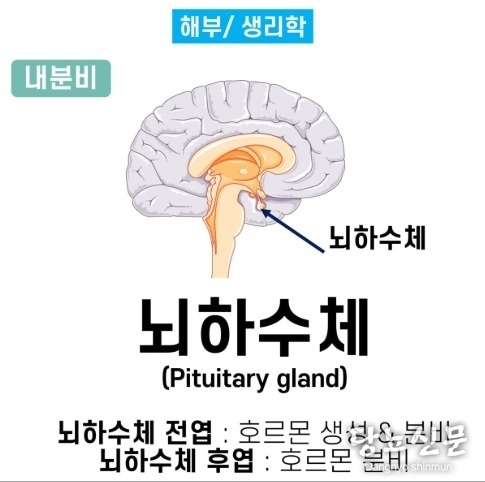

뇌하수체 프로락틴분비선종은 기능성 뇌하수체선종의 가장 흔한 유형으로, 주로 생식 연령의 여성에게 호발한다. 다른 뇌하수체 종양과 달리 프로락틴분비선종은 약물치료가 1차로 시도된다. 프로락틴분비선종은 불임의 원인이 되기에 산부인과에 내원한 불임환자의 진단과정에서 발견되어 약제 투여를 시작하는 경우도 있으나, 뇌하수체 질환 내분비내과 전문의의 포괄적인 관리 및 치료가 중요하다. 도파민작용제 (Dopamine Agonist, DA)의 투여로 대부분 종양의 크기가 줄고 프로락틴 수치가 정상화 된다.

그러나 DA 약제 반응도의 차이 및 잠재적인 부작용은 실제 임상 현장에서 다양한 문제 점 등이 제기된다. DA로 치료기간은 환자에 따라 다양하나, 치료에 잘 반응하여 크기가 준 경우 DA를 중단하게 되면 종종 혈청 프로락틴치가 다시 상승하게 된다. 뇌하수체 종양에 대한 수술기법과 약물 반응성에 대한 분자생물학 연구의 발전은 뇌하수체 프로락틴분비선종의 치료에서도 정밀 의학의 길을 열게 되었으며, 프로락틴분비선종 환자에게 개인화된 치료 방식이 점점 현실화되어 치료결과가 개선되고, 이로 인한 다양한 합병증이 감소하였다.

DA의 반응도는 예측이 가능한가?

프로락틴분비선종을 치료하는 대표적인 DA로 Cabergoline과 Bromocriptine이 사용되어 왔으며, 최근에는 반감기가 길고 위장관계 합병증이 적은 Cabergoline을 선호하고 있다. Cabergoline 투여는 상승된 혈청 프로락틴 18 정상화 및 종양 크기를 줄이는 데 매우 효과적이다.

이러한 효능에도 불구하고 환자의 약 10-20%에서 약물 저항성을 보이기에 DA의 반응도에 따른 후속 치료를 위해 다양한 임상연구결과가 보고 되었다. 약물 투여전 혈청 프로락틴 수치가 200ng/mL이상인 환뇌하수체 프로락틴분비선종 치료 Q&A자에서는 DA의 반응도가 높고, 반면 혈청 프로락틴 수치가 100ng/mL 전후의 그룹인 경우에는 비기능성종양이 혼재되어 그 반응도를 예측하기가 곤란한 경우도 있다.

따라서 일차적으로 DA를 투여하고, 일정 기간내 그 반응도를 파악하여 보기도 한다. DA를 투여 3개월후 측정한 혈청 프로락틴 수치가 <1ng/mL이면 더 높은 DA 민감도와 상당한 종양 크기 감소를 예측할 수 있다는 국내 보고가 있다. 더불어 Cabergoline 치료 3개월차에 종양 크기가 25% 이상 감소시 DA치료에 민감한 것으로 여기고 약물 치료를 지속한다.

그렇치 않은 경우 경접형동 종양절제술을 시행한다. 그외 보고된 다양한 영향 인자는 다음과 같다. 나이 어린 환자와 남성 환자가 DA 저항성을 보일 가능성이 더 높으며, MRI소견상 종양 크기가 크고 침습적인 경우에 DA 저항성이 높다고 보고되었다.

임신과 모유수유는 부정적인 결과를 가져 올까?

DA치료로 무월경과 무배란을 동반한 프로락틴분비선종 여성의 90% 이상에서 배란을 회복한다. 임신을 원하는 여성에서 Bromocriptine이 Cabergoline에 비해 반감기가 짧고 출판된 데이터가 더 많기 때문에 권장되었으나, 지금까지의 누적된 결과에서 Cabergoline의 해로운 합병증 결과가 없기에 두 약물 모두 사용할 수 있다.

임신을 계획 할 경우, 먼저 어느 정도 약물 치료로 종양의 크기가 감소한 것을 확인하는 것이 중요하다. 임신 시도 중에는 DA 투여하면서 정상적인 월경 주기를 확인하여야 한다. 임신이 된 경우, 월경 주기를 놓치게 되므로, 예정된 월경 일에서 5일이 경과하여도 월경을 하지 않을 경우 DA를 중단하고 임신 반응 검사를 하기를 권고한다. 임신이 확인 되면 약물 치료를 중단하고 임신 진행에 따른 임상 경과를 지켜 보아야 한다. 임신 중에는 혈청 프로락틴치가 높게 상승되더라도 종양의 크기가 증가되었다는 의미는 아니며, 주로 신경학적인 증상을 살펴보면서 경과를 주의 깊게 보아야 하며, 종양이 커지는 의심이 있으면 조영제를 사용하지 말고 MRI촬영을 권한다.

임신시에는 혈청 에스트로젠이 매우 높게 상승된다. 이와 더불어 DA의 중단으로 프로락틴분비 선종은 임신 중에 커질 수 있다. 미세 선종보다 거대선종, 특히 제대로 치료 받지 않은 거대 선종에서 종양의 크기가 커지는 경우가 흔하다. 이런 경우 임신 중·후반기에 Cabergoline 투여가 필요하다. 그러나 잘 치료 받은 프로락틴 분비선종 환자의 대부분에서는 임신중에 치료가 필요할 정도로 커지는 경우는 드물다. 출산후 모유 수유는 대부분 안전하다. 임신중에 어느정도 종양이 커지더라도 수유를 하게 되면 오히려 그 크기가 감소하는 경우도 흔하다.

DA 치료는 언제까지 하여야 하는가?

DA 투여를 언제 중단할 것인지에 대한 결정은 논란이 많다. 치료 지침에 따르면 3년이상의 투약으로 종양 크기의 현저한 감소와 더불어 정상 혈청 프로락틴 수치를 보이는 경우에 중단 시도를 할 수 있다고 되어 있다. 그러나, 이전 메타분석 연구에 따르면 DA를 중단하면 미세선종의 21%와 거대선종의 16%에서만 혈청 프로락틴 수치가 정상으로 유지된다고 한다. 따라서 소량의 DA를 유지하기를 권고하기도 하나, 환자 개개인 마다 임상적인 특성를 고려하여 치료 중단 여부를 결정하여야 한다.

프로락틴분비선종의 1차 치료로 경접형동종양절제술은 ?

프로락틴분비선종의 치료 목표는 상승된 혈청 프로락틴 수치를 정상화하고, 종양의 크기를 줄이고 뇌하수체 기능을 회복하고, 질병 진행을 막는 것이다. 최근의 수술적 기법의 발전으로 종양이 크지 않고, 주변부위로 침습이 없는 경우, 경접형동종양절제술로 높은 완치율을 보이기도 하였다. 특히 DA를 복함으로서 발생하는 메스꺼움, 구토, 현기증과 같은 부작용으로 환자의 순응도가 떨어진 경우, 더불어 내시경 기술, 정교한 기구, 개선된 출혈 관리 등 최근의 뇌하수체 수술의 발전으로 경접형동종양절제술의 안전성과 효19

뇌하수체 프로락틴분비선종 치료 Q&A능이 크게 향상되어 더 매력적인 선택이 되었다. 이러한 발전으로 인해 경접형동종양절제술이 프로락틴분비선종의 1차 치료법으로 재평가되었다. 2cm 미만의 비침습적 종양 환자에서 최소한의 합병증으로 높은 완치율이 보고된 바 있다. 특히 Hardy 1형 종양에서 100% 완전 절제가 달성되었고, 혈청 프로락틴치의 정상화도 89.3% 정도로 높았다. 또한 1차 치료로 경접형동절제술을 받은 210명의 프로락틴분비선종환자에 대한 후향적 코호트 연구에서, 환자는 78.1%에서 전반적인 호르몬 완화를 보였고 92.4%에서 종양이 완전히 제거되었다.

종양이 완전히 제거된 환자의 경우 혈청 프로락틴 정상화율이 84.5%에 달했다. 따라서 장기간 치료가 요하는 DA의 사용보다 한번의 수술로 완치될 수 있는 경접형동종양절제술은 매우 매력적이며, 숙련된 뇌하수체 수술 신경외과의사와 함께 일하는 기관에서는 일차적으로 시도 할 수 있다.

결론

전통적으로 뇌하수체 프로락틴분비선종은 획일적으로 DA가 1차 치료로 사용되었다. 본 리뷰를 통해 DA의 사용시 반응도와 장기간 사용 후 중단에 대한 결정, 임신, 출산과 수유에 대한 대비 및 관리, 경접형동종양제거술의 1차적 치료법으로의 적용성 등에 대해 최신 데이터를 요약하였다. 수술로 조직을 얻어 연구하는 다른 종양과 달리 임상적인 바이오마커의 발굴에 의존도가 높기에, 이에 대한 연구가 활발히 진행되고 있어 매우 고무적이며, 향후 더욱 발전된 개인화된 치료 지침이 확립될 것을 예상한다.

References

1. Kim D, Ku CR, Kim K, Jung H, Lee EJ. Prolactin </=1 ng/mL

predicts macroprolactinoma reduction after cabergoline thera

py. Eur J Endocrinol 2020;182:177-83.

2. Hong JW, Lee MK, Kim SH, Lee EJ. Discrimination of prolac

tinoma from hyperprolactinemic non-functioning adenoma.

Endocrine 2010;37:140-7.

3. Kim HK, Hong JW, Moon JH, Ahn SS, Kim EH, Lee SK, et al.

Efficacy and Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea after Cabergo

line Treatment in Patients with Bioactive Macroprolactinoma.

Cancers (Basel) 2021;13.

4. Lee Y, Ku CR, Kim EH, Hong JW, Lee EJ, Kim SH. Early pre

diction of long-term response to cabergoline in patients with

macroprolactinomas. Endocrinol Metab (Seoul) 2014;29:280

92.

5. Park YW, Eom J, Kim S, Kim H, Ahn SS, Ku CR, et al. Radio

mics With Ensemble Machine Learning Predicts Dopamine

Agonist Response in Patients With Prolactinoma. J Clin

Endocrinol Metab 2021;106:e3069-e77.

6. Kim K, Park YW, Kim D, Ahn SS, Moon JH, Kim EH, et al.

Biochemical Remission after Cabergoline Withdrawal in

Hyperprolactinemic Patients with Visible Remnant Pituitary

Adenoma. J Clin Endocrinol Metab 2021;106:e615-e24.

7. Molitch ME. Endocrinology in pregnancy: management of

the pregnant patient with a prolactinoma. Eur J Endocrinol

2015;172:R205-13.

8. Kim EH, Kim J, Ku CR, Lee EJ, Kim SH. Surgical Treatment

of Prolactinomas: Potential Role as a First-Line Treatment

Modality. Yonsei Med J 2023;64:489-96.

9. Lee GY, Kim SH, Kim EH. Role of Immediate Postoperative

Prolactin Measurement in Female Prolactinoma Patients:

Predicting Long-Term Remission After Complete Tumor

Removal. Brain Tumor Res Treat 2023;11:204-9.