그레이브스병의 치료

성균관의대·삼성서울병원 내과 정재훈 교수

출처: 엔도저널 6월호

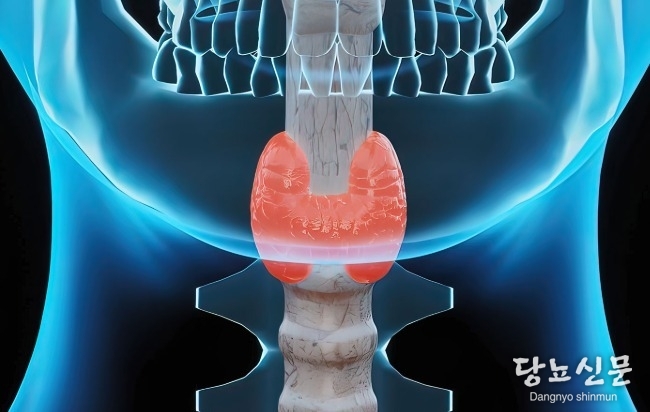

갑상선중독증은 말초조직이 갑상선호르몬에 과잉으로 노출되어 나타나는 임상상을 의미하며, 이에는 갑상선에서 갑상선호르몬을 과잉생산하는 갑상선기능항진증과, 갑상선염과 같이 갑상선 자체의 호르몬 생산 증가없이 혈중 갑상선호르몬의 증가에 의한 경우 2가지로 분류된다.

갑상선기능항진증의 원인질환 중 가장 흔한 그레이브스병(Graves' disease)은 자가면역성 병인에 의해 발병되며, 환자의 혈청에서 갑상선자극항체가 발견된다. 갑상선자극항체는 갑상선 세포의 기능과 성장을 자극하여갑상선기능항진증과 갑상선종을 일으킨다.

성균관의대·삼성서울병원 내과 정재훈 교수

그레이브스병의 특징

그레이브스병은 갑상선기능항진증의 가장 흔한 원인질환으로 우리나라에서는 갑상선기능항진증의 약 90%을 차지한다. 우리나라의 연간 갑상선기능항진증 발병률은 인구10만 명당 72명(남성 40명, 여성 103명)이고, 유병률은 인구10만 명당 340명(남성 209명, 여성 470명)이다 (1).그레이브스병은 유전적 요인과 환경적 요인 사이의 복잡한 상호작용으로 발생하는 자가면역질환이다. 정상인에는없는 갑상선자극항체(TSH receptor stimulating antibody)가 갑상선 여포세포를 지속적으로 자극하여 갑상선호르몬이 과잉으로 만들어지고, 갑상선세포가 증식하게 된다. 불행스럽게 아직까지 그레이스브병을 일으키는 갑상선자극그레이브스병의 치료갑상선중독증은 말초조직이 갑상선호르몬에 과잉으로 노출되어 나타나는 임상상을 의미하며, 이에는 갑상선에서 갑상선호르몬을 과잉생산하는 갑상선기능항진증과, 갑상선염과 같이 갑상선 자체의 호르몬 생산 증가없이 혈중 갑상선호르몬의 증가에 의한 경우 2가지로 분류된다.

갑상선기능항진증의 원인질환 중 가장 흔한 그레이브스병(Graves' disease)은 자가면역성 병인에 의해 발병되며, 환자의 혈청에서 갑상선자극항체가 발견된다. 갑상선자극항체는 갑상선 세포의 기능과 성장을 자극하여갑상선기능항진증과 갑상선종을 일으킨다.

그레이브스병의 치료항체를 표적으로 하는 치료방법은 개발되지 않았다. 대신갑상선호르몬 합성을 억제하는 항갑상선제를 사용하거나아니면 갑상선절제술이나 방사성요오드 치료와 같은 갑상선을 파괴하는 치료법이 사용되고 있다.Sundaresh 등이 8개 연구를 조사하여 그레이브스병 치료후 재발을 분석한 결과, 항갑상선제 사용 후 재발률은 53%로, 방사성요오드 치료 후 15%와 갑상선절제술 후 10%에비하여 현저히 높았다 (2).

그레이브스병은 이처럼 재발도 잘 하지만 다른 자가면역질환과 마찬가지로 호전과 악화를 반복하는 경향이 있다.치료를 받지 않은 환자에서 자발적 관해가 드물지만 보고된바 있다 (3, 4). 치료되지 않거나 조절되지 않는 갑상선기능항진증은 삶의 질에 부정적인 영향을 미치고, 많은 합병증과 사망을 초래할 수 있다 (5-7).최근에 고려의대 예방의학교실 김현정 등이 우리나라 국민건강보험 자료를 활용하여 갑상선기능항진증 환자와 대조군 간의 심근경색과 뇌졸중의 발병률과 사망률을 비교하였다.

이 연구에서 갑상선기능항진증은 다른 심혈관 위험인자들과 무관하게 심근경색, (출혈성이 아닌) 허혈성 뇌졸중의 위험도를 의미있게 증가시켰다 (8). 특히 50세 이상, 여성및 비만하지 않은 환자에서 현저하게 발생하였다. 갑상선기능항진증은 내피세포의 장애, 자가면역, 그리고 혈전이 잘생기는 상태로 인하여 동맥경화증을 가속화시킨다.

그레이브스병의 치료

그레이브스병의 초기 치료법으로 항갑상선제 치료, 방사성요오드 치료, 그리고 수술이 있다. 3가지 치료법 중 최적의 치료법은 없다. 의사와 환자의 선호도, 동반된 질환, 의료비용 및 사회적 규제, 경험있는 외과의사의 존재, 방사성요오드 치료를 할 수 있는 시설 유무 등을 고려하여 선택하게된다. 과거에 북미지역에서는 방사성요오드 치료를 일차치료법으로 선호한 반면, 우리나라와 일본, 그리고 유럽지역

에서는 항갑상선제 치료를 선호하였다 (9, 10).

그러나 2016년 Brito 등의 보고에 의하면 미국도 최근에는 항갑상선제치료의 선호도가 58%로 가장 높고, 방사성요오드 치료는35%로 감소하고 있다 (11).1992년 서울의대 조보연 교수는 우리나라 내분비의사들에게 그레이브스병의 초기 치료에 대한 설문조사를 시행한바 있었다 (12). 당시 우리나라 내분비의사들의 97%는 항갑상선제 치료를 일차치료법으로 선택하였고, 나머지 3%는방사성요오드 치료를 선택하였다. 2013년 성균관의대 삼성서울병원과 심사평가원이 공동으로 국민건강보험 자료를분석한 결과, 그레이브스병 환자의 98%가 항갑상선제 치료를 받았고, 8.2%가 방사성요오드 치료를, 그리고 0.9%는 수술을 받았다고 보고하였다 (1).

치료법의 선택과 관련하여 대부분의 치료지침안은 그레이브스병 질환의 기전, 각 치료법의 장단점, 치료기간, 부작용 및 비용 등을 환자에게 설명한 후 상의하여 결정할 것을권고하고 있다.

Abraham-Nordlng 등 어느 치료법을 선택하여도 각 치료법에 따른 장기간의 삶의 질에는 차이가 없다고 하였다 (6).

항갑상선제의 치료기간

갑상선자극항체는 그레이브스병을 일으키는 원인물질이다. 단순하게 생각하면 갑상선자극항체를 제거하거나 역가를 낮추어 주면 그레이브스병이 완치될 수 있다. 그러나 불행하게도 아직까지 갑상선자극항체를 없앨 수 있는 약제가개발되지 못한 상태이다. 항갑상선제가 갑상선자극항체의생성을 방해하거나 제거를 촉진할 수는 없지만, 일부 그레이브스병 환자에서 항갑상선제 사용과 무관하게 갑상선자극항체의 역가가 감소하거나 없어진다.이는 항갑상선제의 종류나 용량과 무관하고, 정도는 매우다양하다 (13). 과거의 연구결과를 보면 갑상선자극항체는언제든지 나타날 수 있기 때문에, 설사 없어졌다고 해도 그레이브스병이 완치되었다고 할 수 없다. 이러한 점을 고려할 때, 항갑상선제를 사용해서 그레이브스병이 치유되는 것이 아니라 질환의 자연적인 경과 때문에 치유되는 것으로보는 것이 맞다.

그레이브스병 환자에서 항갑상선제 사용 후 장기 관해율은 약 50% (30~70%)이다 (2). 대부분의 재발은 항갑상선제중단 후 1년 이내에 발생한다 (14). 따라서 좁은 의미에서항갑상선제 중단 후 1년 이상 갑상선기능이 정상으로 유지되면 관해되었다고 할 수 있다.

항갑상선제 치료 후 관해율은 지역과 국가에 따라 다르지만, 주로 약물의 사용기간과 관련이 있다. 미국의 관해율은 항갑상선제를 12-18개월 사용하여 20-30% 정도인 반면 유럽에서는 5-6년 사용하여50-60% 정도 된다 (15, 16).미국갑상선학회는 methimazole을 일정 기간 사용하다가갑상선자극항체 역가가 감소하지 않아도 혈중 TSH 농도가정상화되면 약제 투여를 중단하기를 권고하고 있다.

갑상선자극항체가 검출되지 않은 상태라면 치유율은 매우 높을 것이고, 항체가 높은 농도로 측정된다면 재발의 가능성이 높으므로 자주 갑상선기능검사를 할 것을 권유하고 있다 (17). 이와 달리 우리나라 대부분의 의사들은 TSH 농도 정상화 외에갑상선자극항체가 사라질 때 항갑상선제 투여를 중단하기때문에 항갑상선제의 투여 기간이 18개월 이상이다 (18).2005년 Abaham 등이 메타분석을 하여 항갑상선제를 18개월 이상 사용하여도 관해율이 증가하지 않는다고 발표하였고, 2010년 동일인들이 총 3,388명을 대상으로 한 26개의 무작위 임상시험을 종합한 결과 항갑상선제 중단 후 1년재발률이 51-54%이었다 (19, 20).

따라서 미국갑상선학회는 위의 2가지 연구결과를 기초하여 항갑상선제의 적절한치료기간은 12-18개월으로 권고하였다. 그러나 2011년 일본의 Konishi 등은 일정 기간 항갑상선제를 사용하여 혈중TSH 농도가 정상화된 후에도 methimazole을 1일 2.5 mg씩 최소 6개월 이상 추가로 사용(minimum maintenancedose)하면 관해율이 증가한다고 하였다 (21).2017년과 2019년 이란의 Azizi 등은 각각 메타분석과 전향적 연구를 수행하여 항갑상선제의 치료기간이 길수록 관해율이 증가한다는 결과를 발표하였다 (22, 23). 2019년 일본의 Bandai 등은 항갑상선제 사용기간이 6.8년이면 관해율이 안정기(plateau)에 도달하고, 5년 정도 사용하였을 때 갑상선자극항체가 검출되면 관해율이 약 20%에 불과하지만항체가 사라지면 관해율은 89%로 증가한다고 하였다 (24)..

2021년 성균관의대 삼성서울병원 박소영 등이 다기관연구를 통하여 항갑상선제 사용기간이 길수록 재발률이 낮다는 결과를 발표하였다 (25). 항갑상선제를 1년 이내로 사용하고 중단하면 재발률이 42%이고, 이는 점차 낮아져서 6년 이상 사용하고 중단하면 재발률이 19%에 이른다고 하였고, 항갑상선제 사용기간이 재발을 예측하는 독립적인 예후인자라고 결론지었다. 또한 연구자들은 항갑상선제 사용을중단하고 37%(338/908)가 재발하였는데, 이 중 60%는 1년내에 재발하였고, 93%는 4년 내에, 8년 내에 99%, 그리고10년 내에 100%가 재발하였다고 하였다. 항갑상선제의 심각한 부작용은 투여 용량과 비례하는 점을 고려하면, 저용량의 항갑상선제를 장기간 투여해도 문제가 없으리라 생각한다. 결론적으로 항갑상선제를 장기간 사용하면 관해율이증가하는데, 6년 이상 사용하면 재발률이 19%로 감소하고 이후는 감소가 거의 없어 6-7년 정도까지는 사용해볼 수 있겠다.

항갑상선제 투여 중단 후 관찰기간

2014년 스웨덴의 Mohlin 등에 따르면, 재발의 절반은 항상선제 투여 중단 6개월 이내, 3분의 2는 1년 이내에 발생한다 (26). 또한 이들은 약제 중단 후 4년까지 재발하지 않으면 이후 재발의 가능성은 매우 적다고 하였다. 2017년 서울의대의 김예안 등은 재발하는 경우의 약 50%가 약제 중단 후 1년 이내에 발생하고, 약 90%는 4년 이내에 일어난다고 하였다 (27) .

2021년 성균관의대 삼성서울병원 박소영 등도 재발하는 경우의 60%는 1년 이내에, 93%는 4년 이내에,그리고 이후 점차 증가하여 99%는 8년 이내에 일어난다고하였다 (25). 결론적으로 항갑상선제를 사용하다가 종료하고 최소 4년, 길게는 8년 정도는 추적관찰하는 것이 좋겠다.

.재발한 그레이브스병의 치료 2013년 대한갑상선학회는 그레이브스병에 대한 항갑상선제 치료 후 재발한 경우 어떠한 치료법을 선택할지 학회회원들에게 물어보았다 (18). 응답자의 47%는 여전히 항갑상선제 치료를 선택한 반면, 48%는 방사성요오드 치료, 5%는 수술을 선택하였다. 그레이브스병이 재발한 경우 초기치료와 달리 4가지 요소를 고려해야 한다 (28).

1) 많은 의사들이 항갑상선제 치료 후 재발한 경우 또 항갑상선제를 사용해도 처음 치료 때와 마찬가지로 많은 수에서 재발할 것이라 생각하고 있다. 그러나 최근 국내 연구에서 다른 결과를 발표하였다.

서울의대의 김예안 등은 항갑상선제를 처음 사용한 경우, 두 번째 사용한 경우, 그리고 세 번째 사용한 경우를 대상으로 재발률을 비교한 결과, 첫 번째와 두 번째 사용한 경우는 비슷한 재발률을 보인 반면 세 번째 사용한 경우에서 가장 높은재발률을 보였다고 하였다 (60.5%, 58.3%, 71.4%) (27).약제를 제대로 복용하지 않는 것이 재발하는 가장 큰 원인임을 감안하면, 재발하고 다시 항갑상상선제 치료를시작할 때 약물에 대한 순응도를 높이는 것이 중요하다.재발한 환자가 갑상선 파괴를 원치 않거나 안병증이 동반된 경우, 장기간의 저용량 methimazole 치료도 대안일수 있다.

2) 재발에 대한 치료에 앞서 동반된 질병을 고려해야 한다.허혈성 심질환, 부정맥, 뇌졸중 등이 동반된 경우 항갑상선제로 재치료하면서 갑상선기능이상이 반복되면 동반질환이 악화될 우려가 있어 즉각적으로 갑상선을 파괴하는 것이 좋다.

3) 갑상선종이 매우 크거나 높은 역가의 갑상선자극항체가존재하는 등의 재발 위험인자가 여전히 남아 있는 경우,항갑상선제의 재사용보다는 파괴를 고려하는 것이 좋다.

4) 반복적인 악화와 재발 등으로 삶의 질이 저하되거나 생활이 위축된 경우, 젊은 환자라고 해도 갑상선 파괴를고려하는 것이 좋다

References

1. Seo GH, Kim SW, Chung JH. Incidence & prevalence of hyperthyroidism and preference

for therapeutic modalities in Korea. J Korean Thyroid Assoc 2013 6(1):56-63.

2. Sundaresh V, Brito JP, Wang Z, Prokop LJ, Stan MN, Murad MH, Bahn RS. Comparative

effectiveness of therapies for Graves’ hyperthyroidism: a systematic review

and network meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2013 98(9):3671-7.

3. Codaccioni JL, Orgiazzi J, Blanc P, Pugeat M, Roulier R, Carayon P. Lasting

remissions in patients treated for Graves’ hyperthyroidism with propranolol alone:

a pattern of spontaneous evolution of the disease. J Clin Endocrinol Metab 1988

67(4):656-62.

4. Nagai Y, Toya T, Fukuoka K, Tanaka N, Yanagi S, Kobayashi K. Occurrence and

spontaneous remission of Graves’ hyperthyroidism preceded by painless thyroiditis.

Endocr J 1997 44(6):881-5.

5. Klein I, Ojamaa K. Thyroid hormone and the cardiovascular system. N Engl J Med

2001 344(7):501-9.

6. Abraham-Nordling M, Torring O, Hamberger B, Lundell G, Tallstedt L, Calissendorff

J, Wallin G. Graves’ disease: a long-term quality-of-life follow up of patients

randomized to treatment with antithyroid drugs, radioiodine, or surgery. Thyroid

2005 15(11):1279-86.

7. Sohn SY, Lee E, Lee MK, Lee JH. The association of overt and subclinical hyperthyroidism

with the risk of cardiovascular events and cardiovascular mortality:

meta-analysis and systematic review of cohort studies. Endocrinol Metab (Seoul)

2020 35(4):786-800.

8. Kim HJ, Kang T, Kang MJ, Ahn HS, Sohn SY. Incidence and mortality of myocardial

infarction and stroke in patients with hyperthyroidism: a nationwide cohort study in

Korea. Thyroid 2020 30(7):955-65.

9. Wartofsky L, Glinoer D, Solomon B, Nagataki S, Lagasse R, Nagayama Y, Izumi M.

Differences and similarities in the diagnosis and treatment of Graves’ disease in

Europe, Japan, and the United States. Thyroid 1991 1(2):129-35.

10. Burch HB, Burman KD, Cooper DS. A 2011 survey of clinical practice patterns in

the management of Graves’ disease. J Clin Endocrinol Metab 2012 97(12):4549-

58.

11. Brito JP, Schilz S, Singh Ospina N, Rodriguez-Gutierrez R, Maraka S, Sangaralingham

LR, Montori VM. Antithyroid drugs: the most common treatment for Graves’

disease in the United States. A nationwide population-based study. Thyroid 2016

26(8):1144-5.

12. Cho BY, Koh CS. Current trends in the diagnosis and treatment of Graves’ disease

in Korea. J Korean Soc Endocrinol 1992 7:216-27.

13. Weetman AP, McGregor AM, Hall R. Evidence for an effect of antithyroid drugs on

the natural history of Graves’ disease. Clin Endocrinol (Oxf) 1984 21(2):163-72.

14. Garcia-Mayor RV, Paramo C, Luna Cano R, Perez Mendez LF, Galofre JC, Andrade

A. Antithyroid drug and Graves’ hyperthyroidism. Significance of treatment

duration and TRAb determination on lasting remission. J Endocrinol Invest 1992

15(11):815-20.

15. Klein I, Becker DV, Levey GS. Treatment of hyperthyroid disease. Ann Intern Med

1994 121(4):281-8.

16. Mazza E, Carlini M, Flecchia D, Blatto A, Zuccarini O, Gamba S, Beninati S,

Messina M. Long-term follow-up of patients with hyperthyroidism due to Graves’

disease treated with methimazole. Comparison of usual treatment schedule with

drug discontinuation vs continuous treatment with low methimazole doses: a

retrospective study. J Endocrinol Invest 2008 31(10):866-72.

17. Ross DS, Burch HB, Cooper DS, Greenlee MC, Laurberg P, Maia AL, Rivkees SA,

Samuels M, Sosa JA, Stan MN, Walter MA. 2016 American Thyroid Association

guidelines for diagnosis and management of hyperthyroidism and other causes of

thyrotoxicosis. Thyroid 2016 26(10):1343-421.

18. Yi KH, Moon JH, Kim IJ, Bom HS, Lee J, Chung WY, Chung JH, Shong YK. The

diagnosis and management of hyperthyroidism consensus: report of the Korean

Thyroid Association. J Korean Thyroid Assoc 2013 6(1):1-11.

19. Abraham P, Avenell A, Park CM, Watson WA, Bevan JS. A systematic review of

drug therapy for Graves’ hyperthyroidism. Eur J Endocrinol 2005 153(4):489-98.

20. Abraham P, Avenell A, McGeoch SC, Clark LF, Bevan JS. Antithyroid drug

regimen for treating Graves’ hyperthyroidism. Cochrane Database Syst Rev 2010

2010(1):CD003420.

21. Konishi T, Okamoto Y, Ueda M, Fukuda Y, Harusato I, Tsukamoto Y, Hamada

N. Drug discontinuation after treatment with minimum maintenance dose of an

antithyroid drug in Graves’ disease: a retrospective study on effects of treatment

duration with minimum maintenance dose on lasting remission. Endocr J 2011

58(2):95-100.

22. Azizi F, Malboosbaf R. Long-term antithyroid drug treatment: a systematic review

and meta-analysis. Thyroid 2017 27(10):1223-31.

23. Azizi F, Amouzegar A, Tohidi M, Hedayati M, Khalili D, Cheraghi L, Mehrabi Y,

Takyar M. Increased remission rates after long-term methimazole therapy in

patients with Graves’ disease: results of a randomized clinical trial. Thyroid 2019

29(9):1192-200.

24. Bandai S, Okamura K, Fujikawa M, Sato K, Ikenoue H, Kitazono T. The long-term

follow-up of patients with thionamide-treated Graves’ hyperthyroidism. Endocr J

2019 66(6):535-45.

25. Park SY, Kim BH, Kim M, Hong AR, Park J, Park H, Choi MS, Kim TH, Kim SW,

Kang HC, Chung JH. The longer the antithyroid drug is used, the lower the relapse

rate in Graves’ disease: a retrospective multicenter cohort study in Korea. Endocrine

2021 74(1):120-7

26. Mohlin E, Filipsson Nystrom H, Eliasson M. Long-term prognosis after medical

treatment of Graves’ disease in a northern Swedish population 2000-2010. Eur J

Endocrinol 2014 170(3):419-27.

27. Kim YA, Cho SW, Choi HS, Moon S, Moon JH, Kim KW, Park DJ, Yi KH, Park YJ,

Cho BY. The second antithyroid drug treatment is effective in relapsed Graves’

disease patients: a median 11-year follow-up study. Thyroid 2017 27(4):491-6.

28. Chung JH. Treatment of